龍笛と篠笛の違いとは?歴史から値段まで…って、比べてわかるもんなの?徹底比較してみた!

いやー、日本の横笛って、なんだか奥が深いですよねぇ。龍笛(りゅうてき)に篠笛(しのぶえ)。どっちも竹でできてるし、見た目もちょっと似てる?…なんて思ってませんか。実はこの二つ、例えるなら「育ちの良いお殿様」と「元気な町っ子」くらい、背景も性格も全然違うんですよ。

この記事を読んでくれてるってことは、きっとあなたも「で、結局何が違うの?」って、その魅力的な謎に首を突っ込みたくなっちゃった一人なんじゃないでしょうか。うんうん、わかります。宮中で雅に響く龍笛と、お祭りで心を躍らせる篠笛。この二つの笛が持つそれぞれの物語を、今日はちょっと雑談でもするみたいに、一緒に掘り下げてみませんか?きっと読み終わる頃には、「あ、私はこっちの音が好きかも!」っていうのが、なんとなく見えてくるはずですから。

- 龍笛と篠笛、そもそもキャラが違う!構造の話

- 値段とか歴史とか…気になるプロフィールを覗き見!

- え、もう一人いたの?謎の「能管」くんも交えて比べてみよう

- 「で、私にもできる?」購入とかお稽古とか、リアルな疑問あれこれ

龍笛と篠笛の基本的な違いを解説…って言っても、まあ気楽にいきましょう!

- そもそも龍笛とは何ですか?その歴史

- 篠笛にはどんな種類があるのか

- 能管・龍笛・篠笛の構造上の違い

- 能管と篠笛の違い、龍笛との差は?

- 見た目だけじゃない龍笛の値段の理由

- 篠笛の最高級品はどのくらい?

そもそも龍笛とは何ですか?その歴史

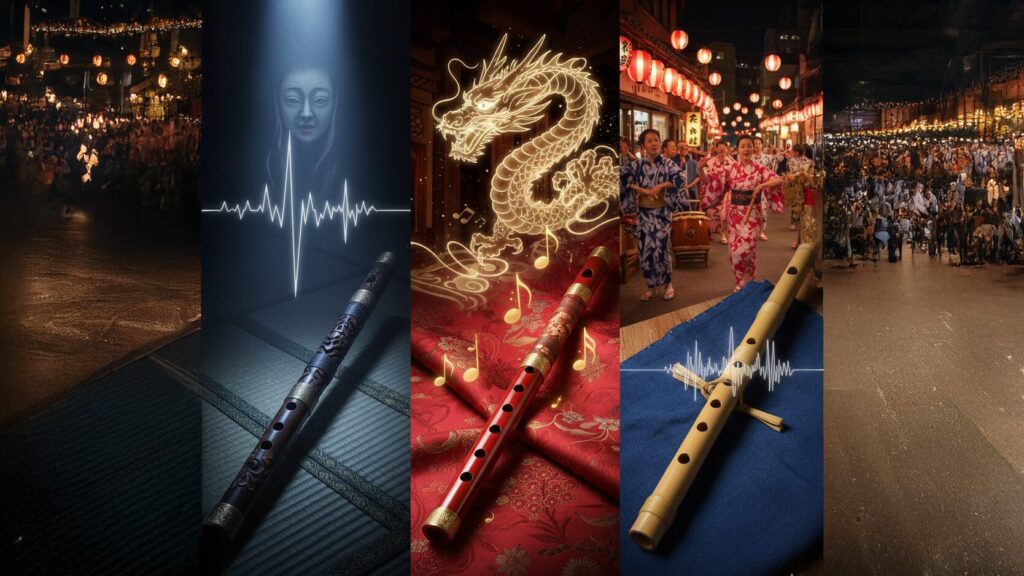

龍笛って聞くと、なんだかこう、背筋がスッと伸びるような、ちょっと特別な感じがしません?それもそのはず、この笛は日本の超伝統的な音楽、「雅楽」で主役を張る、気品とパワーを兼ね備えたエリートなんです。そのルーツは、はるか昔の飛鳥時代。大陸から雅楽と一緒にやってきたと言われています。ちなみに、この雅楽って、宮内庁の方々が演奏してたりするんですけど、2009年にユネスコの無形文化遺産に登録されてるんですよ。これ、地味にすごいことですよね!(出典:文化庁「雅楽」)

で、ですよ。雅楽には「三管」と呼ばれる花形楽器が3つあるんですが、龍笛はその一角。なんで「龍」なんてカッコいい名前がついてるかっていうと、その音が「天と地を駆け巡る龍の鳴き声みたいだ!」って言われたから。…昔の人のネーミングセンス、最高じゃないですか?低い音は地の底から響くようだし、高い音は空を切り裂くみたいに鋭い。この幅広い表現力で、雅楽の世界観をグッと深める役割なんです。

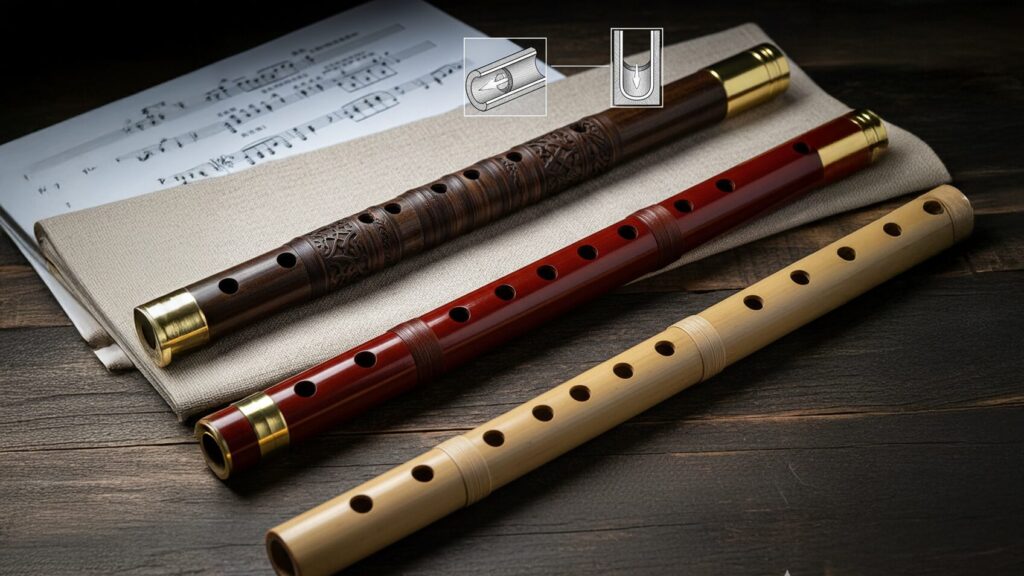

龍笛の構造的な特徴

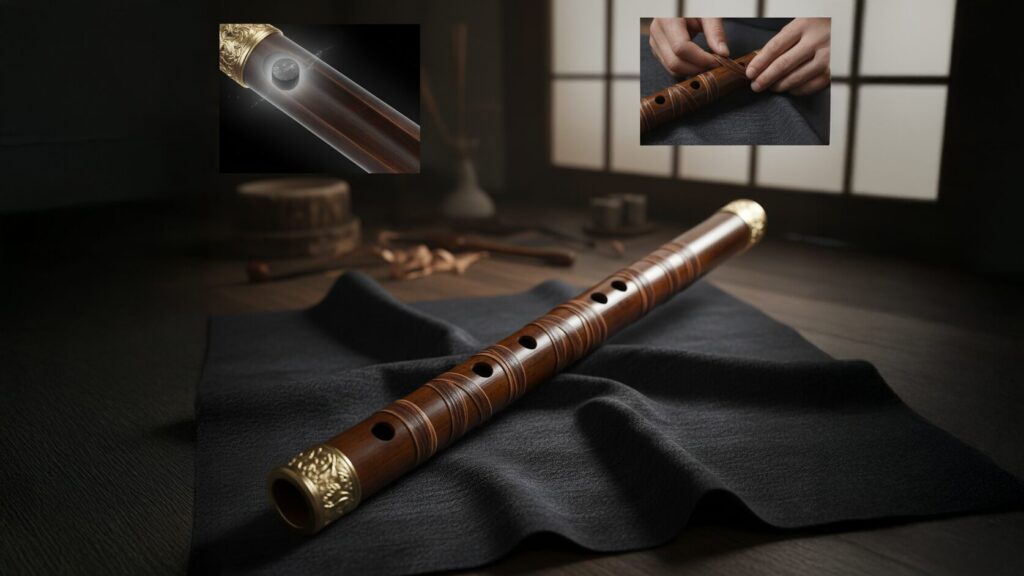

素材は、いい感じの篠竹とか、超レアな「煤竹(すすだけ)」とか。管の中はキレイな朱色の漆塗り。で、見た目で一番「おっ!」てなるのが、「樺巻(かばまき)」っていう装飾。これ、桜の木の皮を細ーくして、ぐるぐる巻きにしてるんです。なんで桜かって?竹が乾燥してピシッて割れるのを、しなやかな桜の皮が守ってくれるから。おしゃれなだけじゃなくて、ちゃんと意味があるんですよねぇ。

あと、もう一つ、篠笛にはない秘密兵器が。頭のところに、こっそり鉛のおもりが入ってるんです。これがね、音にズッシリとした重みと、遠くまで届くパワーを与えてる。ただの笛じゃない、千数百年かけて磨き上げられた日本の美意識と職人魂の塊。そりゃあ、特別なオーラも出ますって話ですよ。

豆知識:日本の横笛のご先祖さま?

実は、能で使われる「能管」とか、みんなが知ってる「篠笛」とか、日本の横笛ファミリーの多くは、この龍笛がお手本になったんじゃないかって言われてるんです。奈良の正倉院に、大昔の横笛が今も残ってるんですけど、今の龍笛とあんまり形が変わらないんですよ。すごくないですか?まさに歴史の生き証人、いや、「音の文化財」ですね。

篠笛にはどんな種類があるのか

さてさて、龍笛が「宮中のエリート様」だとしたら、篠笛はもう完全に「庶民のヒーロー」なんですよ。名前の通り、そのへんに生えてる篠竹で作った、とってもシンプルな横笛。だから、お城の中じゃなくて、お祭りのお囃子とか、獅子舞とか、もっと僕たちの生活に近いところで大活躍してきたんです。だからこそ、いろんな地域で、いろんな種類が生まれて、もう「篠笛」って一括りにできないくらい多様性があるのが面白いんですよね。

まあでも、大きく分けると、性格の違う2タイプがいるって感じです。

お囃子用(古典調)

こっちが元祖・篠笛。昔ながらの「古典調」ってやつです。特徴は、指をおさえる穴が、だいたい同じ間隔で開いてること。だから、ピアノみたいにきっちり「ドレミ」にはならない。でも、そのちょっとズレた感じの音階が、日本のお祭りのメロディにめちゃくちゃ合うんですよ!「ピーヒャララ」っていう、あの独特の哀愁とか高揚感は、この笛じゃないと出せない味なんです。

唄用(ドレミ調)

時代は流れて昭和の初め頃。「歌とか三味線と一緒に演奏したいんだけど、なんか音程が合わないなぁ…」ってことで、改良されたのがこの「唄用」。指の穴の位置を微妙にズラして、僕たちがよく知ってる「ドレミファソラシド」に近い音が出るようにチューニングされてます。これのおかげで、今のJ-POPを吹いたり、ギターとセッションしたり…なんてこともできちゃう。もし、これから趣味で始めたいなーって思うなら、たぶんこっちの「唄用」の方がとっつきやすいかもですね。

「〇本調子」って暗号?いえいえ、篠笛のサイズです

篠笛屋さんに行くと、「八本調子(はっぽんちょうし)ありますか?」みたいな会話が聞こえてきます。これ、笛のキー(高さ)のこと。一本調子がいちばん低くて長くて、十二本調子になるにつれて高くて短くなる。初心者の人が最初に持つことが多いのが「八本調子」。なんでかっていうと、これがピアノの「ド」の音に近いから、いろんな曲が吹きやすいんですよね。とりあえずの基準って感じです。

最近は竹だけじゃなくて、プラスチックの篠笛も結構あるんですよ。数千円で買えちゃうし、湿気で音が変わったり、うっかり割っちゃったり…なんて心配もほとんどない。手入れも楽ちんだから、最初の相棒にはピッタリかも。まあ、いつかは竹の、あの温かい音色が欲しくなっちゃうんですけどね。これはもう、しょうがない魅力です(笑)。

能管・龍笛・篠笛の構造上の違い

さあ、ここでちょっと頭の整理がてら、日本の横笛3兄弟(勝手に兄弟にしちゃいましたけど)のスペックを比べてみましょうか。能管、龍笛、篠笛。それぞれが全然違う場所で、違う目的のために生きてきたのが、この表を見るとよーくわかると思います。

| 項目 | 能管(のうかん) | 龍笛(りゅうてき) | 篠笛(しのぶえ) |

|---|---|---|---|

| 主な用途 | 能楽、歌舞伎囃子(もはや効果音) | 雅楽、催馬楽(華麗なメロディ担当) | 民謡、お囃子、現代曲(みんなのうた) |

| 指穴の数 | 7つ | 7つ | 6つ or 7つ |

| 頭部の鉛 | あり(キラキラの金属付き) | あり(パワーの源) | なし(身軽さが命) |

| 管内の「喉」 | あり(最大の謎) | なし | なし |

| 装飾(巻き) | 樺巻(超ゴージャス) | 樺巻(これもゴージャス) | 籐巻(ちょっとだけ)or 無し |

| 音階 | 不規則(気分屋) | 雅楽の音階(エリート) | 民謡 or ドレミ(フレンドリー) |

ね?こうして見ると、全然違う生き物でしょ?特に注目してほしいのが、能管だけにいる謎の住人「喉(のど)」と、龍笛と能管が持ってる「鉛のおもり」。こいつらが、それぞれの笛のキャラを決定づけてる超重要パーツなんです。逆に篠笛のシンプルさが、その親しみやすさの秘密だったりするのも、なんだか面白いですよね。

能管と篠笛の違い、龍笛との差は?

前の表で見た構造の違いが、じゃあ具体的にどんな音の違いになるの?って話ですよね。これがもう、楽器としての生き様が違う、としか言いようがないくらい、それぞれ全然違うんですよ。

能管の特異性:「喉」がもたらすこの世ならざる音

能管がなんであんなにミステリアスなキャラなのか。その犯人は、唄口と指穴の間にいる「喉(のど)」ってやつです。こいつがわざと空気の流れを邪魔するもんだから、強く吹いてもキレイな高い音が出ない。その代わりに出るのが「ヒシギ」っていう、脳天を「キーン!」と突き抜けるような、あの世の音。…って言ったら怒られるかな(笑)。でも、それくらい特殊なんです。だから能管はメロディを歌うんじゃなくて、能の世界で亡霊が出てきたり、戦いが始まったり、そういう超常現象を表現するための「音響効果」担当。ドレミじゃ測れない、幽玄の世界の案内人なんです。

龍笛の役割:天上のスーパースター

一方、龍笛は頭に入ってる鉛のおかげで、音が豊かでパワフル。雅楽っていう壮大なオーケストラの中で、メインメロディを奏でる篳篥(ひちりき)っていう楽器に、まるで龍がじゃれつくみたいに、華麗な飾りをつけていくのがお仕事。主旋律をなぞったり、追い越したりしながら、曲全体をゴージャスに、そしてダイナミックにしていく。その音色は、まさに「天上のカリスマ」。気品と生命力が同居してる、不思議な魅力があります。

篠笛の魅力:いつだって隣にいる、優しい相棒

そして、我らが篠笛。鉛も喉も持ってない、竹そのものの音。だからこそ、その音はどこまでも素朴で、人の声にすっと寄り添ってくれる温かさがあるんです。歌舞伎では風の音になったり、お祭りではみんなの心を一つにしたり、民謡では歌い手の寂しさにそっと寄り添ったり。いろんな「調子」があるから、どんな場面にも「おう、任せとけ!」って駆けつけてくれる。このフットワークの軽さと優しさが、日本中でずっと愛されてきた理由なんですよね。まさに真のヒーロー!

音色の違い、超ざっくりまとめ

- 能管:歌わない。異世界の扉を開ける、鋭い叫び声。

- 龍笛:歌う。ステージのセンターで輝く、華やかなスター。

- 篠笛:一緒に歌う。隣で微笑んでくれる、最高の相棒。

見た目だけじゃない龍笛の値段の理由

龍笛の値段を見て、「うわ、高っ!」って思ったこと、ありません?正直、私はあります(笑)。普及品でも数万円、いいやつだと家賃数ヶ月分…なんてことも。でもね、これ、ただ見た目がゴージャスだからってだけじゃない、ちゃんとした理由があるんですよ。

なんであんなにお高いのか、ちょっと裏側を覗いてみましょう。

- 材料が、もはや幻のアイテム「煤竹」

高級な龍笛に使われる「煤竹(すすだけ)」。これ、ただの竹じゃないんです。古い茅葺屋根の家で、100年とか200年とか、ずーっと囲炉裏の煙に燻されてきた竹のこと。長い時間をかけて燻されることで、竹の中の水分が完全に抜けて、もうカッチカチになる。だから、音がめちゃくちゃ良く響く理想の素材になるんです。でも…今、そんな家、どこにあります?って話で。もう手に入らないから、とんでもなく高価になってるわけです。 - 作ってるのが、人間国宝レベルの職人さん

龍笛を作れる職人さんって、日本にほんのわずかしかいないんです。コンマ1ミリ穴がズレただけで音が変わっちゃう世界。息をのむような集中力と、長年の経験だけが頼り。漆を塗るのも、樺巻を巻くのも、全部が全部、妥協を許されない手仕事。そりゃあ、安くは作れないですよねぇ。 - 作るのが、とにかくめちゃくちゃ大変

シンプルな篠笛と比べると、龍笛はもう、やることが多すぎる!頭にちょうどいい重さの鉛を仕込むでしょ、桜の皮を均一に剥いで、それを隙間なく巻きつけていくでしょ…。一本作り上げるのに、どれだけの時間と情熱が注がれてるか。そのすべてが、あの価格に込められてるんです。

でも、ご安心を!入門用の龍笛もありますよ

「じゃあ、私には一生無理じゃん…」って思ったあなた、待ってください!もちろん、もっと気軽に始められる入門用・練習用の龍笛もちゃんとあります。樹脂(プラスチック)製とか、花梨(かりん)っていう木でできたやつとか。例えば、信頼できる和楽器メーカーの鈴木楽器製作所さんが出してる樹脂製の龍笛なら、1万円ちょっとで買えちゃいます。プラ製と侮るなかれ、これが結構いい音するんですよ。(出典:株式会社鈴木楽器製作所 公式サイト)

篠笛の最高級品はどのくらい?

篠笛っていうと、数千円で買えるお手軽なイメージが強いですよね。でもね、篠笛も実は沼が深いんですよ…。名工と呼ばれる職人さんが作った最高級品の世界があるんです。そうなると、もうお値段は数万円から、平気で20万円を超えてきたりします。もはや「楽器」というより「作品」ですね。その価値は、やっぱり素材と、作り手と、仕上げのこだわりで決まります。

最高級品は、何が違うの?

じゃあ、そのお高い篠笛は、そこらの笛と何が違うの?って思いますよね。だいたい、こんな特徴があります。

- やっぱり素材は「煤竹」

出ました、煤竹。龍笛と同じで、篠笛の世界でもやっぱり最高級素材はこの子です。長い年月をかけて自然に燻された竹だけが持つ、あの深い飴色と、密度が濃くて芯のある音。これはもう、どう頑張っても普通の竹じゃ真似できない領域なんです。

まあ、最高級品が奏でる音は、確かに聴いてるだけでうっとりしちゃいますけど、だからって初心者の人がいきなりそれを買う必要は全然ないですからね!特に竹の笛って、結構デリケートで。手入れをサボると、あっさりピシッと割れちゃったり…。まずは自分のレベルと予算に合った一本を見つけて、「この子、かわいいなぁ」って愛情を込めて吹いてあげるのが、一番の上達への道だと思いますよ、うん、たぶん。

龍笛と篠笛の違いに関する様々な疑問…まあ、色々ありますよね

- 龍笛のスピリチュアルな魅力とは

- 竜笛禁止という話は本当なの?

- 一番難しい和楽器は何ですかという疑問

- 龍笛教室で初心者でも習える?

- まとめ:龍笛と篠笛の違いを再確認

龍笛のスピリチュアルな魅力とは

さてさて、ちょっと不思議な話、好きですか?龍笛には、どうにもこうにも、そういうスピリチュアルな香りがするんですよねぇ。ただの楽器じゃなくて、もっと深いところで、僕たちの心と繋がってるような。

なんで龍笛って、そんなに神秘的なイメージがあるんでしょうね。僕なりに考えてみたんですけど…。

天と地、神と人を繋ぐ「龍の鳴き声」

まあ、これは何度も言っちゃってますけど、やっぱり名前の由来が大きいですよね。「龍の鳴き声」。龍って、昔から神様の使いとか、自然の大きな力の象徴じゃないですか。だから、龍笛の音は、天の世界と僕たちの住む世界を繋ぐ、神聖なホットラインみたいに感じられてきたんだと思うんです。あの音を聴いてると、なんだか日常のゴタゴタがちっぽけに思えて、もっと大きな存在に包まれてるような、不思議な気持ちになりません?

神様のいる場所で、ずっと鳴り響いてきた音

雅楽って、もともと皇室の儀式とか、伊勢神宮みたいな格式の高い神社の、すごく神聖な場所で演奏されてきた音楽なんです。そういう場所で鳴らされる龍笛の音には、「その場を清めて、悪いものを追い払う力」とか、「みんなの祈りを神様に届ける力」があると、本気で信じられてきた。演奏すること自体が、祈りだったんですね。そんな歴史を背負ってるんだから、そりゃあ、ただならぬオーラも出ますよ。

鬼も感動させちゃった、なんて逸話も

平安時代に、源博雅(みなもとのひろまさ)っていう笛の名手がいたんですけど、この人の伝説がまたすごい。『古今著聞集』っていう本によると、ある晩、朱雀門にいた鬼が、博雅の吹く龍笛の音色に感動しすぎて、持ってた名笛を「これ、あなたに…」って献上しちゃった、なんて話が残ってるんです。人の心どころか、鬼の心まで動かしちゃう。龍笛の音には、そういう計り知れない力が宿ってるって、昔の人は信じてたんですねぇ。

竜笛禁止という話は本当なの?

ん?なんかネットの隅っこで「竜笛って禁止されてる」みたいな、ちょっと怖い噂、見たことあります?もし、それを信じて「あ、龍笛って吹いちゃいけないんだ…」って思ってたら、それは完全な誤解!デマです!現代の日本で、龍笛を吹くことが法律で禁止されてるなんてことは、1ミリもありません。

じゃあ、なんでそんな変な噂が立っちゃうのか。たぶん、こんな感じのことがごっちゃになってるんじゃないかなぁ。

- 音、デカすぎ問題

はっきり言って、龍笛の音、かなり大きいです。しかも、めっちゃ遠くまで響く。だから、アパートの隣の部屋とか、夜中の公園とかで、何の気なしに「プピーッ!」って吹いたら、そりゃあ「うるさい!」って怒られますよね。これはもう、龍笛が悪いんじゃなくて、マナーの問題。ピアノだって夜中にガンガン弾いたらダメなのと同じです。例えば環境省も生活騒音には気をつけようねって言ってますし、当たり前の話ですよね。(出典:環境省「生活騒音パンフレット」) - 物語の中の話が、現実に…?

昔話とか、今の漫画やゲームとかで、「呪われし龍笛」とか「この門の前で笛を吹くべからず」みたいな設定、ありそうじゃないですか?そういうフィクションの中のルールが、いつの間にか現実の話みたいに伝わっちゃった、って可能性も結構あると思うんですよ。

結論:大丈夫!マナーさえ守れば、龍笛はあなたの友達です

だから、どうぞ安心して、龍笛の美しい音色を楽しんでください!ただ、そのパワフルな音が、時と場所によっては人をビックリさせちゃうかも、っていう優しい気持ちは忘れずに。TPOさえわきまえれば、何も怖いことはありません。「禁止されてる」なんていう窮屈な思い込みは、ポイっと捨てちゃいましょう!

一番難しい和楽器は何ですかという疑問

これ、よく聞かれるんですけど、めちゃくちゃ答えるのが難しい質問でして…。「難しい」の基準って、人それぞれじゃないですか?でも、まあ、あえて言うなら…ってことで、和楽器界の「裏ボス」的な存在として、よく名前が挙がるのが「篳篥(ひちりき)」と「能管(のうかん)」の二つですね。

篳篥(ひちりき)の難しさ:ご機嫌ナナメなリード様

雅楽で使われる縦笛の「篳篥」。こいつはもう、そもそも「音を出す」っていうスタートラインに立つまでが、とんでもなく大変なんです。原因は、「蘆舌(ろぜつ)」っていう葦でできた大きなリード。こいつがもう、超ワガママ。演奏前にお茶に浸して、ちょうどいい開き具合にしてあげなきゃいけないんですけど、その日の天気とか湿度で、ご機嫌がコロッコロ変わる。唇の形も独特で、ちょっとでも間違えると「プヒ〜」みたいな情けない音しか出ない。かの有名な東儀秀樹さんも「神様のご機嫌をうかがうような楽器」って言ってるくらいですから。…僕には無理です(笑)。

能管(のうかん)の難しさ:そもそも音楽のルールが通じない

横笛界の裏ボスが、この「能管」。前に話した通り、管の中に「喉」っていう邪魔者がいるせいで、ドレミの物差しが一切通用しないんです。楽譜も、なんか暗号みたいだし。大事なのは音の高さとか長さよりも、「間(ま)」とか「呼吸」とか、もう目に見えないものばかり。能っていう総合芸術を深く理解して、師匠から「見て盗め」の世界で何年も修行しないと、とてもじゃないけど扱いきれない。理論じゃなくて、魂で吹く楽器、って感じですかねぇ。

もちろん、龍笛や篠笛だって、突き詰めればめちゃくちゃ奥が深くて難しいですよ!でも、少なくとも「最初の音、出たー!」っていう喜びを感じるまでのハードルは、この裏ボス二人に比べれば、ちょっとだけ低いかもしれませんね。どの楽器も、一生かけて付き合える、最高の相棒になる可能性を秘めてますけどね!

龍笛教室で初心者でも習える?

「でも、龍笛なんて、どこで習えばいいの…?」「私なんかが吹けるわけない…」そんな声が、今にも聞こえてきそうですね。待った待った!全然そんなことないんですよ、これが!昔は確かにお殿様とか、特別な人の楽器だったかもしれません。でも、今は違います。その魅力に気づいた人が増えて、カルチャーセンターとか、個人の先生とか、意外と気軽に始められる場所が増えてるんです。

龍笛教室って、どんなことするの?

教室によって雰囲気も進め方もいろいろですけど、だいたいはこんな感じでのんびりスタートします。

- まずは笛の持ち方から。「こう持つと、カッコよく見えますよ」なんて言いながら。

- 唇の形と、息の入れ方。最初は音が出なくて当たり前!笑いながらやりましょう。

- 「ボーッ」と、まずは一本、長く音を伸ばす練習。これが意外と気持ちいい。

- 指の動かし方と、簡単な音階の練習。

- 雅楽の楽譜って、ちょっと漢字の暗号みたいなんですけど、その読み方と、口で歌う「唱歌(しょうが)」の練習。

- そして、みんなが知ってる超有名曲「越天楽(えてんらく)」に挑戦!

ほとんどの教室では、いきなり何十万円もする笛を買わされる、なんてことはありません。最初は1万円しないくらいの、扱いやすい樹脂製の龍笛で練習させてくれます。楽器を貸してくれるところもあるし、まずは「体験レッスン」に行ってみて、先生とおしゃべりしてみるのが一番いいと思いますよ。

独学って、どうなの?

今はYouTubeとかにも、たくさん動画がありますからね。独学も、不可能じゃないです。でも、龍笛って、息を当てる角度が1ミリ違うだけで、全然違う音が出ちゃう、めちゃくちゃ繊細な楽器なんです。変なクセがついちゃうと、後から直すのが本当に大変。特に、雅楽のキモである「唱歌」は、独学じゃまず無理。遠回りしないためにも、最初の最初だけでも、先生に「うん、その角度!」って言ってもらうのが、絶対におすすめです。

いやー、色々語っちゃいましたけど、「結局、一言で言うと何が違うの!?」ってなりますよね(笑)わかります!そんなあなたのために、二人のキャラクターを比較するような感じで、超ざっくりまとめたボックスを作ってみました。どっちのタイプが気になりますか?

龍笛 vs 篠笛 早わかりキャラ比較!

| 項目 | 龍笛(りゅうてき) | 篠笛(しのぶえ) |

|---|---|---|

| キャラクター | 宮中で育った、由緒正しきエリート様 | お祭りでみんなを盛り上げる、庶民のヒーロー |

| 性格・音色 | パワフルで華やか。ちょっと近寄りがたいオーラ | 素朴で優しい。誰とでもすぐ仲良くなれるフレンドリーさ |

| 得意なこと | 荘厳な音楽で、場をキリッと引き締めること | 人の歌声に寄り添ったり、みんなでワイワイ合奏すること |

| お値段のイメージ | ちょっとお高め(でも入門用もあるよ!) | とってもフレンドリー(でも沼は深いよ!) |

どうでしょう?あなたはどっちのキャラクターと一緒に音楽をしてみたいですか?

まとめ:龍笛と篠笛の違いを再確認…したけど、結局は「好き」が一番!

いやー、長々と語っちゃいましたね。龍笛と篠笛の違いから始まって、謎の能管くん、スピリチュアルな話に、ちょっとリアルなお金の話まで…。ここまでお付き合いいただいて、本当にありがとうございます。二つの笛が、全然違う人生を歩んできた楽器だってこと、なんとなく感じてもらえたでしょうか。

最後に、今日の雑談のポイントを、ざっくり振り返ってみましょうか。

- 龍笛は、宮中で育った由緒正しきエリート様

- 篠笛は、お祭りでみんなを盛り上げる庶民のヒーロー

- 龍笛の音は、その名の通り「龍の鳴き声」。パワフルで華やか

- 龍笛には、パワーの源である「鉛のおもり」が入っている

- 篠笛は、身軽で素朴。人の声にそっと寄り添う優しさがある

- 龍笛は、「樺巻」っていうゴージャスな服を着ている

- 篠笛は、Tシャツにジーパンみたいな、シンプルな装い

- 篠笛には、昔ながらの「お囃子用」と、イマドキな「唄用」がある

- 能管くんは、歌わない。異世界の扉を開ける、孤高の存在

- 龍笛が高いのは、幻の素材「煤竹」とか、職人さんの魂がこもってるから

- 篠笛も、すごい人が作ると、とんでもない値段になることがある

- 龍笛には、なんだか不思議な、スピリチュアルな力が宿ってる…かも?

- 「竜笛禁止」はデマ!でも、ご近所への配慮は忘れずに

- 一番難しいのは…たぶん、リードがワガママな「篳篥」あたり

- 龍笛、やってみたい?大丈夫、初心者ウェルカムな教室、増えてます!

…と、まあ色々語りましたけど、結局のところ、どっちが良いとか悪いとか、そういう話じゃないんですよね。あなたの心が、どっちの音色を聴いたときに、「あ、好きだな」って、小さく震えるか。たぶん、大切なのは、ただそれだけ、なのかもしれませんね。